働く女性の苦悩:仕事も家事も!?

Hancock, K., Lafortune, J. and Low, C.(2025) “Winning the Bread and Baking It Too: Gendered Frictions in the Allocation of Home Production,” Working Paper.

$\def\t#1{\text{#1}}\def\dfrac#1#2{\displaystyle\frac{#1}{#2}}$

御子柴みなも

はじめに

過去数十年にわたって女性の労働参加率は上昇し、男女間の賃金格差も縮小してきた。しかし、ここ 20 年ほどのアメリカでは、女性への教育投資が引き続き拡大しているにもかかわらず、こうした改善は停滞している。同時に、婚姻率は低下し、その低下は社会経済的地位によって大きく分極化している (Blau and Kahn 2007, 2017)。

こうした変化は、なぜ生じているのだろうか。今回紹介する論文はこれらの現象を理解する手がかりとして、女性はたとえ家計の稼得者 (breadwinner) であっても、異性のパートナーより多くの家事を担っているという事実に着目する1)。女性の稼得能力が高まっているにもかかわらず、家事時間を女性から男性へ再配分するのが容易でないとすれば、キャリアと家事・育児の両立は依然として困難であり、女性の労働参加や昇進を制約する要因となりうる。さらに、こうした制約は稼得能力が高い女性の婚姻行動に影響を与えうる。

分業仮説と実際の家事分担違

多くの異性カップルにおいて、女性が男性よりも多くの家事・育児を担っていることは広く知られている事実である。この現象を説明する古典的理論として、Becker (1973) による「分業 (specialization) 仮説」がある。分業仮説によると、家計は市場労働と家計内生産における比較優位に基づいて家計内の時間配分を決定する。しかし、本論文が指摘するのは、女性の稼得能力が高い場合や、生物学的優位性が想定されにくい家事 (料理・掃除など) においても、家計内生産の担い手が女性に偏り続けている点である。

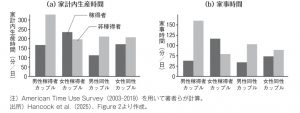

図1 は、アメリカの生活時間調査 (time use servey) を用いて、稼得者と非稼得者の家計内生産時間および家事時間2)をカップルタイプ別に示している。分業仮説に基づけば、稼得者は非稼得者よりも家計内生産や家事に費やす時間が少なくなると予想される。実際、多くのカップル類型においてこの関係が確認される一方で、女性が稼得者である異性カップルにおいてのみ、この関係は観察されない (図1 (a) 参照)。

さらに重要なのは、この例外的パターンが家計内生産の中でも育児タスクによって生じているわけではないという点である。料理や掃除といった家事タスクによって観察されるのである3) (図 1 (b) 参照)。これらの家事は、技術進歩によって家計内生産に必要な時間が大きく減少し、日常的なタスクにおける専門化の必要性は低下してきたと考えられてきた (Greenwood et al. 2005)。それにもかかわらず、女性が稼得者である異性カップルにおいて家事負担が女性に集中しているという事実は、従来の分業仮説に疑問を投げかける。

一方、この例外的なパターンであっても、分業仮説が完全に否定されるわけではない。分業仮説からは、以下の理論的予測が導かれる。

●予測 1:女性が家計内生産に十分大きな比較優位を持つ場合には、女性が稼得者であっても主な家事の担い手となりうる。しかし同時に、女性の賃金上昇によって家事労働における比較優位が相対的に低下するならば、男性の家事時間は家計内の相対賃金の変化に応じて増加していく。

●予測 2:女性が高い稼得能力を持っていても、家計内生産に十分な比較優位を持つ場合には、婚姻4)に伴って家計内生産時間が増加しうる。また婚姻では、家計内生産に規模の経済が存在するとともに分業が可能となるため、カップルが家計内生産のために支払う総コストは、独身あるいは離婚状態よりも大きくなることはない。

本論文では、この 2 つの理論的予測を実証分析によって検証していく。

家事時間の男女差はどう生まれる?:実証的検証

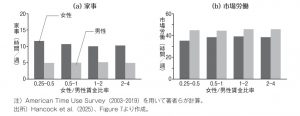

予測 1 に対して、本論文では「男性の家事時間は家計内の相対賃金に対してきわめて非弾力的である」という点を実証的に指摘する。図 2 は、図 1 と同様のデータを用いて、共働きの異性カップルにおける相対賃金と (a) 家事時間、(b) 市場労働時間の関係を示している。これをみると、男性は相対賃金が変化しても、時間配分はほとんど変化させていないことがわかる。一方で、女性は相対賃金の上昇に応じて家事時間を減少させる傾向がみられるものの、常に男性より多くの家事を担っている。男性が家事を代替しない限り (市場へのアウトソーシングが一部可能でも) 女性の家事時間を減らし続けることには限界があるのだ。

また、男性の市場労働時間が固定的にみえる理由として、職業上の労働時間調整の困難さや長時間労働が考えられるが、この可能性を検討するために、本論文では時給制で働いているカップルに限定した分析を行い、同様の結果が得られることを確認している。男性の時間配分の非弾力性は単なる時間制約によるものではないのである。男性の時間を家計内生産に、女性の時間を市場労働に再配分することで、世帯全体の所得を大幅に増加させることが可能であるにもかかわらず、そのような時間の再配分が観察されないのは、家計内の時間配分が効率的な比較優位のみによって決定されていないことを示している。

これに加えて、本論文では同一カップル内で昇進や解雇といった外生的な所得ショックが生じた場合の家事時間の変化や、同性カップルとの比較分析を行っている。これらの分析からは、異性カップルでは男性が相対的稼得力の低下に直面しても (解雇という強いショックにさえ) 家事労働を十分に調整しない一方で、男性の同性カップルでは相対所得の変化に応じて家事労働が調整されていることが示されている。すなわち、異性カップルにおいてのみ、男性の家事調整が抑制されていることが示唆される。

次に、婚姻行動が家事時間に与える影響 (予測 2) について検討する。本論文が実証的に指摘するのは、家事時間の変化を時間だけでなく、賃金で重み付けした「コスト」の観点から評価したときに、予測と異なる結果が得られるという点だ。

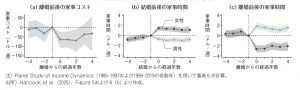

図 3 (a) は、アメリカの代表的な家計パネル調査である PSID (Panel Study of Income Dynamics) を用いたイベントスタディにより、異性カップルの離婚前後における家事コストの変化を示している。先述の通り分業仮説に基づけば、婚姻においては家計内生産に規模の経済が存在し、分業も可能となるため、家計内生産に要する総コストは独身や離婚状態よりも低くなる、あるいは少なくとも上昇はしないと予測される。しかし、図 3 (a) が示すように、実際には離婚後の方が家事コストが低下している。この結果は、婚姻中の家事配分が非効率的であったことを示唆する。

このコストの低下がどのような時間配分の変化によって生じているのかを理解するために、婚姻および離婚前後の家事時間そのものの変化を示したものが、図 3 (b) および図 3 (c) である。婚姻前後の変化を示す図 3 (b) によれば、婚姻に伴って女性の家事時間が大きく増加する一方で、男性の家事時間は減少している。ただし、婚姻後の男性の家事時間の減少幅は女性の増加幅を大きく上回っているわけではなく、規模の経済や分業が存在するにもかかわらず、家計全体の家事時間は十分に削減されていないことが示唆される。また、離婚後の変化を示す図 3 (c) からは、女性の家事時間は離婚後に大幅に減少する一方で、男性は増加していることが確認される。特筆すべきは、離婚後の女性の家事時間の減少幅が男性の増加幅を上回っている点である。

これらをふまえると、図 3 (a) の結果は、婚姻中には女性が効率的水準を超えて家事労働を担い、男性の家事労働は過少であった一方で、離婚によって男性の家事時間が増加し、女性の家事時間が大きく減少することで、こうした不均衡が部分的に是正された結果、家計内生産の総コストが低下したと解釈できる。

男女間家事配分格差のジェンダー的要因

以上の実証結果から、比較優位に基づく分業仮説だけでは、観察された異性カップルの家事配分を十分に説明できないことが示された。家計内生産と市場労働に関する生産性のみで家事配分が決定されるのであれば、家計内生産に比較優位を持たないパートナーが家事を担うはずである。しかし実際には、男性の家事時間は家計内の相対賃金に対してきわめて非弾力的である。また、比較優位に基づく分業は家計内の家計の費用最小化問題から導かれると考えられるが、実証結果は、婚姻中における家事労働の総コストが、離婚後よりも高いことを示している。すなわち、家事配分は生産性だけで決定されているわけではなく、それとは異なる別の要因が存在している可能性がある。

そこで本論文は、家事労働の機会費用とその家計内配分との間に、ジェンダーに起因する歪み (gendered wedge) が存在する可能性を指摘する。実証結果は、こうした歪みが、独身や離婚状態よりも、婚姻、とりわけ異性カップルにおいて強く作用していることを示唆する。本論文は歪みの解釈を一意に特定するものではないが、一例として、パートナーが女性である場合にのみ、男性にとって家事労働が不効用を伴う行為になることが考えられる。具体的には、異性カップルにおいて、女性が家事、男性が市場労働を担うという役割分担が社会的に期待されやすい場合、その期待から逸脱することに不効用が生じうる状況である。このような歪みが存在する場合、男性は相対的稼得力が低下した場合であっても十分に家事労働を調整しない一方で、女性は高い機会費用を支払いながら家事を担い続けることになる。

重要なのは、実証結果が生産性のみでは説明できず、ジェンダーに起因する何らかの要因が存在する可能性を示している点である。実際、男性同士のカップルでは相対賃金の変化に応じて家事労働が柔軟に再配分されており、男性にとって家事配分の調整自体が不可能であるわけではない。本論文の実証結果は、異性カップルにおいてのみ、こうした調整が抑制されていることを示している。

婚姻行動への影響

異性カップルにおける家事配分は、婚姻行動にどのような影響をもたらすだろうか。これまでの議論からは、女性の稼得能力がより高い場合、家計内生産における比較優位やジェンダーに起因する歪みを伴うマッチングでは、婚姻から得られる便益が女性側で低下しうることが示唆される。

実際、これまでの実証研究において、女性の所得が相対的に高い場合、婚姻率が低下することは繰り返し示されており、稼得能力の高い女性に対するスティグマに着目した議論も存在する5)。そこで本論文は、こうしたスティグマの存在を考慮しつつ、新たなメカニズムとして婚姻後の家事配分に着目した実証的分析を行う。

本論文は、アメリカに居住する移民女性を対象として分析を行う。まず、人々が同一の人種・文化的背景 (民族的背景) を持つ相手と婚姻する傾向があるという既存研究に基づき、婚姻市場を「民族$times$大都市統計圏」単位で定義する。次に、出身国における文化的規範が移民後も一定程度持続することから、男性が婚姻後にどの程度家事を行うかに関する外生的変動として、出身国における異性カップルの家事配分を用いる。そのうえで、各婚姻市場における男女の所得比 (女性の相対的稼得力) と出身国における男女の家事配分が、移民女性の婚姻選択 (異なる人種・文化的背景を持つ男性との婚姻、あるいは非婚) に与える影響を分析する。その結果を示したものが表 1 である。

表 1 は、女性が潜在的な配偶者よりも多く稼ぐ可能性が高い婚姻市場に居住し、かつ出身国における家事配分が女性に偏っている場合に、異なる人種・文化的背景を持つ男性との婚姻、あるいは婚姻しないことを選択する確率が高まることを示している。さらに、稼得能力の高い女性に対するスティグマの影響を検討するために、出身国において「女性が夫より多く稼ぐと問題が生じる可能性が高い」と考える 18 歳以上の人口割合を、女性が高所得であることに対するスティグマとして用いた分析も行われているが、統計的に有意な影響はみられない。これらの結果は、女性の相対的稼得力が高い状況において、家事分担が不均等な文化的背景を持つ移民女性ほど、異なる人種・文化的背景を持つ男性と婚姻あるいは婚姻の先送りを行うのは、スティグマではなく婚姻後に期待される家事配分に起因する可能性を示唆している。

おわりに

本稿では、女性の稼得能力が高まる中で、家事時間を女性から男性へと再配分することが容易ではないことを実証的に示し、家事配分にジェンダー的要因が存在する可能性を提起した Hancock et al.(2025) を紹介した。本論文の分析からは、男性の家事労働が非弾力的である結果として女性が家事労働を担い続けることになり、女性の市場労働供給における制約となりうること、さらに、稼得能力の高い女性は家事労働に積極的ではない男性との結婚を忌避しうることなど、家事労働の配分が労働市場や婚姻行動に波及的影響を及ぼしうることが示唆されている。女性の労働参加率や男女賃金格差、婚姻率といったマクロ変数を理解するうえで、重要な示唆を与える興味深い論文である。

また、本論文は、女性の働き方や婚姻・出生行動をめぐる政策に対しても重要な示唆を与えている。稼得能力の高い女性の家事労働負担を軽減する手段として、市場へのアウトソーシングに対する補助政策などが考えられるが、財源制約やアウトソーシング可能な家事労働の範囲には限界がある。こうした点をふまえると、男性の家事労働の生産性を高める取り組みや、家計内の役割分担をめぐるジェンダー的要因を緩和する政策の重要性がより一層高まるだろう。その際、家庭科教育の充実など、これまで女性の働き方や婚姻・出生率に対する政策として十分に議論されてこなかった分野にも、改めて注目する余地がある。さらに、「男性はこうあるべき」といった規範が家事配分の歪みに関係しているのであれば、男性側が直面する生きづらさをどのように緩和するかという視点も、今後は重要になりうる6)。

参考文献

- Baranov, V., De Haas, R. and Grosjean, P.(2023) “Men. Male-Biased Sex Ratios and Masculinity Norms: Evidence from Australia`s Colonial Past,” Journal of Economic Growth, 28 (3): 339-396.

- Becker, G. S.(1973) “A Theory of Marriage: Part I,” Journal of Political Economy, 81 (4): 813-846.

- Bertrand, M., Kamenica, E. and Pan, J.(2015) “Gender Identity and Relative Income within Households,” Quarterly Journal of Economics, 130 (2): 571-614.

- Blau, F. D. and Kahn, L. M.(2007) “Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980-2000,” Journal of Labor Economics, 25 (3): 393-438.

- Blau, F. D. and Kahn, L. M.(2017) “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations,” Journal of Economic Literature, 55 (3): 789-865.

- Greenwood, J., Seshadri, A. and Yorukoglu, M.(2005) “Engines of Liberation,” Review of Economic Studies, 72 (1): 109-133.

- Hancock, K., Lafortune, J. and Low, C.(2025) “Winning the Bread and Baking It Too: Gendered Frictions in the Allocation of Home Production,” Working Paper.

続きは『経済セミナー』(2026年2+3月号通巻748号)で御覧ください

「経済セミナー」の記事をすべて見る

「海外論文Survey」をすべて見る

脚注

| 1. | ↑ | 本論文で用いられる稼得者 (breadwinner) と非稼得者 (non-breadwinner) は、世帯収入に占める所得割合が高い個人 (primary earner) と低い個人 (secondaryearner) と表現されることもある。 |

| 2. | ↑ | ここでは、市場を通さず家計で行われる家事・育児サービス全般を「家計内生産」とし、料理や掃除などの家事サービスを「家事」とする。 |

| 3. | ↑ | 育児タスクについては、家事と比べて男女差が相対的に小さいことも示されている。また、女性が稼得者である異性カップルにのみ確認されるこのパターンは、所得水準、教育水準、子どもの有無をコントロールした後も維持される。さらに、女性が稼得者である状況は一時的であり、出産に伴ういわゆる「チャイルド・ペナルティ」によって将来的には男性が稼得者になることを予期して、女性が家計内生産を担っている可能性も考えられる。しかし本論文は、子どもの有無や子どもの年齢をコントロールしてもこのパターンは頑健であることを示しており、この解釈だけでは説明できないことを明らかにしている。 |

| 4. | ↑ | ここでは、婚姻と同棲、離婚と離別を区別しない。 |

| 5. | ↑ | たとえば、Bertrand et al.(2015) は、女性が男性を上回る所得を得る可能性が高まると婚姻率が低下することを実証的に示しており、「夫は妻より多く稼ぐべきである」というジェンダー規範が、婚姻の成立に歪みをもたらしている可能性を論じている。 |

| 6. | ↑ | 近年、“男らしさ (masculinity)” に関する分析が経済学でも行われている。たとえば、男らしさに関する規範が経済行動や厚生に及ぼす長期的影響を明らかにする論文として、Baranov et al.(2023) がある。 |