(第1回)市民法における定義はすべて危険である

「よき法律家は悪しき隣人」。この言葉が何を意味しているのか、知っていますか?

「よき法律家は悪しき隣人」。この言葉が何を意味しているのか、知っていますか?歴史ある法格言には、法学の真髄を伝えるものが数多くあります。法格言を知ることから、法学の雰囲気に触れてみませんか?

本記事は、「法学セミナー」1984年5月号別冊付録として世に出された、柴田光蔵著『法格言ミニ辞典 法学入門への一つの試み』をWeb日本評論で復活させたものです。

なお、掲載にあたっては、適宜編集を加えています。

(不定期更新)

Omnis dēfīnītiō in jūre cīvīlī perīculōsa est.

1~2世紀のローマ法学者ヤウォレーヌスの文章で、6世紀には学説法として法文にまでなっている。

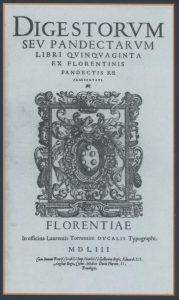

6世紀の『学説彙纂(Digesta)』にはこの文章が法文としてあらわれる。

出典:仏版wikipedia

拡大して今日風に言いかえると、「法上の定義は何もかも危険だ」となろうか。ヤウォレーヌスは、このように危険な命題をあえて立てた理由として、「なぜならば、定義が覆えされないようなケースは少ないからである」と一応は人を納得させる理屈をあげている。

さて、「定義」という作業は、法律学・法学者にとっていわば生命線とも言うべき重大な営みであり、これなしには、共通のテーマについての議論も成立しないし、意のあるところも人には正確に伝わらない。しかし、定義が万人共通の中味を持った財産としてわれわれの眼前にあるのかと言うと、決してそうではなく、各学者が自身の学説のエッセンスを定義にまでねりあげている関係上、微妙な違いが随所に出てきて、定義への取り組みは初学者の悩みの種の一つとなっている。

戦後の法論争史上最も長くつづき、最も深刻な問題をはらむと思われるものに、自衛隊違憲論争があるのは周知の事実である。憲法第9条第2項に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあって、この「戦力」の定義について、学説はもちろんのこと政府見解にもかなりの変遷があり、これらをたどってみると、定義いかんではどのような結論さえもひきだせる様子が手にとるようにわかる。以下の表現はそれぞれの歴史的時点において生みだされたものであるが、読者諸氏は以下の命題をスンナリと納得されるだろうか?「外部からの不正な武力攻撃や侵略を防止するために必要最少限度の自衛力は〈戦力〉にあたらない」、「〈戦力〉というのは、近代戦を有効かつ適切に遂行しうる装備と兵力をもって組織された総合力である」、「日米安保条約に基づく駐留米軍は〈戦力〉ではない」。

「脳死状態にある人間は人か?」、「胎児はどの段階で人となるのか?」という興味ある問題については各自考えていただくこととして、もっとやさしい例をとりあげてみよう。

被告人は某私鉄のガソリンカー運転手であったが、自身の過失により顚覆事故をおこし、刑法第129条(余談だが、日本の法律家は、なぜか第129条を129条と言いかえてしまう。序数が基数と同じなど欧米語の場合まずありえないことであるが、法の初学者はこれが気にならないようにまず努力すべきであろう)の過失往来危険罪に問われた。この条文は「過失二因リ……汽車、電車又ハ艦船ノ……顚覆若クハ破壊……ヲ致シタル者」を罰することを定めているが、被告人の顚覆させた車両はガソリンカーであったので、社会通念上「汽車・電車」と区別されているガソリンカーの顚覆をさきの往来危険の罪により処罰できるかどうかが争われ、第一審、第二審(これも不幸にも「一審」「二審」と称される)ともその罪に該当するものとして有罪判決を下したが、最高裁へ上告がなされて、結局「汽車とは……汽車代用の『ガソリンカー』をも包含する趣旨なり」として、上告はしりぞけられた。最終的にひきだされた結論にはまず異論はないと見られるが、刑法には、罪刑法定主義の立場から「類推解釈は許されない」という大原則があるので、この判決の理論構成のしかたについていろいろと批判もあった。ちなみに、拡張解釈というのは、むやみやたらとアミを拡げて何でもとりこんでしまうことではなく、ある言葉についての定義のうち広義の方でもって解釈の作業を行なうことであるが、この判決では類推して解釈がなされたのではなく、拡張解釈がなされたものと見たい。

それはそれとして、とにかく、法律条文中の言葉の意味内容が誰の眼にも明らかであるという状況はかならずしもつねには存在しないのである。なかでも、「公共の福祉」、「信義誠実」、「公序良俗」などのいわゆる「一般条項」はきわめて重要な法概念であるけれども、定義はきわめて困難であり、そのためにかえってウマ味のある概念用具となっている。さて、言うまでもなく、この格言はほんの一面の真理を現代のわれわれに教えるだけであるが、固くて立派な定義をすればするほど、一定のマイナスがそれだけ多く付着してくるということだけは知っておく必要があろう。

ところで、「定義」の問題を考えていく際に留意すべき点は、個人(私人)と個人(私人)という、同一平面上にある法的人格の間での法的問題を解決するためのルールとも言うべき私法(民法・商法など)の領域と、国家と個人といういわば上下の関係を律するためのルールとも言うべき公法(憲法・行政法・刑法など)の領域とを明確に区別しておくことである。つまり、私法では、信義誠実とか、社会通念とか、取引慣行とかを総合的に考えあわせ、高度の常識でもって「定義=言葉の解釈」の問題に取り組めば、それほど不都合は生じないし、何よりも当事者間の話しあいによって事後的にも動かせる部分が多いから(もっとも、私法が公法化していく現象がよく見られる分野では問題はそう簡単ではないのだが、今はそれは考慮の外におこう)、事態はそれほど重大ではない。しかし、とくに刑法の領域では、いずれ取り上げるように、「疑わしい場合には被告人に有利に」取り扱われるし、また、「法律なければ刑罰なし」という鉄則もあるから、刑法の条文が適用される際、処罰行為の内容を明確・一義的に定めておくことが強く要請されており、定義があいまいであったり、国家権力の都合次第で勝手に拡がったりしては困るのである。さきの事件で最高裁まで事件が持ちこまれたのは、そのようなむつかしい本質的な問題とかかわりのあるテーマが要点となっていたからである(ちなみに、常識に属することかもしれないが、日本の裁判制度における三審制の標準的なものとして、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所のコースがある。と言っても、何が何でも3回裁判をうけるチャンスが与えられているわけではない。最高裁へ上告の許されるケースは限定されている)。

さて、ローマ法に戻ると、「いったい定義もなしにどうやって法や法学がスムーズに動けたのか?」という疑問が当然出てこようが、古代ローマ人は、法律行為とか契約とか物権とかいう重要な基礎的法概念すらも磨きあげることなしに、ケース・バイ・ケースで(悪く言えば「いきあたりばったりで」)問題を解決していったのである。日本式解決法ともどこかよく似通ったところのあるこのやり方を支えたのは、「法は善および衡平の術である」の法格言が示すような法思想の確かさと、それを現実の世界で具体化する任務を担ってきた私人である法学者(「これはなんらわれわれには関係せず、キケローに関係する」参照)の活躍である。

この連載をすべて見る

柴田光蔵 1937年京都府生まれ。1959年京都大法学部卒業。1961年京都大学助手を経て同大学助教授。1962~64年イタリアで在外研究。1973年京都大学教授。2000年定年退官。京都大学名誉教授。京都大学法学博士。専攻はローマ法・比較法文化論・日本社会論。最近の著書に、『タテマエの法・ホンネの法(第4版)』(日本評論社、2009年)、『タテマエ・ホンネ論で法を読む』(現代人文社、2017年)などがある。