早めに「しんどがる」子育て(貴戸理恵)

特集:小さな「助けて」を社会へ

特集:小さな「助けて」を社会へ社会のさまざまな場所に、困難な状況に置かれながら、そのことを他者に打ち明けることなく、抱え込んでいる人たちがいます。外側から見れば、困っているのであれば誰かに頼ればいい、支援団体や行政窓口などに相談すればいいと言いたくなるかもしれません。しかし、困難を抱える当事者がみずからSOSを出すことは、決して簡単なことではありません。どのようにすれば、大きな声にはなりづらい「助けて」を、社会にひらくことができるでしょうか。複数のフィールドから考えます。

どうして我慢してしまうのか

「ご自宅に伺うとね、玄関先でいきなり泣く方もいるんですよ」

先日、生後3ヵ月の娘のベビーシッターを頼んだら、シッターさんが言っていた。

「いきなり泣いた」という依頼者は、赤ちゃんを抱えた専業主婦。夫は仕事が忙しくて家事・育児はワンオペ状態だったという。思わず、「あ~、あるでしょうねぇ」としみじみしてしまった。

産後の体調不良と育児不安、孤立感などが重なるなか、すごくしんどくなっているのに、「育児専業の母親でしょ? 私がやらないでどうするの。大変でもみんなやってるんだよ」という社会規範を丸写しした自分自身の内なる声に追い詰められ、それでもどうにもこうにも立ちゆかなくなって、いよいよ外部サービスに頼る。現れたいかにも頼りがいのありそうな、つやつやと健康そうなシッターさんに「お任せください!」と言われたら、ホッとして膝からくずれるような気持ちになるだろう。

でも。

いきなり泣いちゃうってそれもう、うつの一歩手前なのじゃないか。

「なかには、奥さんが倒れてベッドから出られなくなってるようなケースもあります。貴戸さんもそうなる前に、気楽にガンガン利用してくださいね!」。シッターさんは明るく言って帰っていった。

心強さとともに、他人の孤独をのぞいたような思いが残った。

どうして私たちは、ギリギリまで我慢して、平気なふりをして、自分でやろうとしてしまうんだろう。育児だけじゃない。仕事でも、介護でも、学校でも、人間関係でも、体調不良でもそうだ。我慢すればするだけ、問題は大きくなって、いざ破綻したときにより大きな助けが必要になる。それなのになぜ、もっと早く、問題が小さな段階で「助けて」が言えないのか。

「助けて」を言うのは手間がかかる

小さな「助けて」が言えない背景には、「自分でやるのが当たり前、できないのはダメなこと」という周囲からの無言のプレッシャーがある。だけど、それだけじゃない。その手前の日常に根ざしたところで考えると、もっと具体的に行為を規定している理由に思い当たる。

小さな「助けて」を言うには手間がかかるのだ。自分が今どんな問題を抱えているのか整理して、自分ができることと人に頼むことを腑分けして、どんな制度や支援が利用できるか調べ、メールや電話で相手とコミュニケーションをとり、必要なら日程の調整をして会う。小さな「助けて」を言おうとするとそれらが必要で、「そんなめんどくさいことするくらいなら、自分でやったほうがいい」と思っても不思議ではない。多少の困りごとなら、そして自分が「それでもまだやれる」と思えるときなら、状況の言語化や関係性構築の手間とを天秤にかけて、助けを呼ばない道を選びたくなるのも無理はないのだ。

これが大きな「助けて」になると、話は違ってくる。そんなときにはこちらはもう完全にノックアウトされているので、判断したり調べたりというプロセスは周囲がやってくれる。家族が心配して引きずられるように医者に連れていかれるとか、たまりかねて支援機関の介入を要請する、といった状態になり、一気に支援につながる。そのうえ、「こんなになるまで頑張っていたのね」と、自分の困りごとや努力が、発覚した問題の大きさとなって可視化されるようなところがあるので、小さな「助けて」を言うときにしばしば出会う「そんなの自分でできるでしょ」というまなざしに晒されなくてすむ。

冒頭のベビーシッターさんの話にあった、ベッドから出られない状態になっていた母親も、サポートを依頼したのは本人ではなくて、見かねた家族だったのではないか、という気がする。それに、実際には多くの人が無理をしながらも自力で頑張り、それでも大きな問題になることなく、何とか切り抜けていっているのが現状だろう。

小さい「助けて」を言わずにできるだけ自分で頑張り、無理なら、問題が大きくなったところで助けにつながる――それはある意味で、合理的な態度なのだ。

しんどいことを自覚する

だけど、ギリギリまで「自力で頑張る」をつらぬいていると、いざ破綻したときに、自分にも周囲にも大きな負担がかかる。結果的に切り抜けられたとしても、「もっと手前でうまく人の手を借りられていれば、そこまで苦労せずにすんだ」という場合もあるだろう。

何より、「小さな助けてを言う」ことをおろそかにしていると、「このくらい自分でやるべき」「周りはみんなやっているんだから」と、荒っぽい世間の声にばかり反応するようになって、「しんどいなぁ」という自分の心や身体の声を聞けなくなってしまうような気がする。そして、自分の問題が何かを言葉にしたり、本当に重要なことを判断して優先順位をつけたりといった、自己理解へのカンが鈍ってくる。

私は7年前と10年前にも出産しているが、上の子どもたちのときはとにかくいろんなことが大変だった。産休明けで仕事に復帰し、保育園に入れる翌年4月までのあいだ、夜勤だった夫と一緒に、ベビーシッターを活用しながら子どもを育てた。

夫は子どもを風呂に入れたあと仕事に行き、明け方に帰ってくる。午前中はシッターさんに来てもらって、夫は眠り、私は仕事。午後は夫が子どもを見る。第一子の娘はほ乳瓶を受けつけず、完全母乳だったので、私はできるだけ娘のそばにいて、授乳しながら本を読み天ぷらを揚げた。大学の授業でどうしても4時間ほど連続で離れるときは、飲まず食わずでひたすら泣き叫ぶ赤ん坊を、夫が抱いてやり過ごした。娘は1歳過ぎまで夜中も2時間おきに起きていて、寝不足の私は髪がごっそりと抜け、肌は乾き、化粧ができなくなった。微熱が何ヵ月も続き、結膜炎になってコンタクトも入らず、この頃の写真を見るとショートカットのすっぴんに眼鏡で写っていて自分でも引く。

余裕のなかった夫と私は、よく喧嘩した。娘が離乳食をかなり食べるようになったあとも私がだらだらと母乳をやり続けるので、夫は「早く断乳しろ」とキレていた。私は私で、夜泣きがひどい赤ん坊と過ごす夜は毎日寝不足で、シッターさんに来てもらってぐっすり眠る夫にイライラを募らせた。「おっぱいやるな」「気持ちよく寝てんじゃねーよ」と喧嘩するなんて、今考えれば笑い話だが、当時は大変シリアスだった。

だけど、どうしてあんなにも頑張っていたんだろう? 娘に乳をやりながら片手で菜箸を持っていた記憶が強いのだが、よく考えたら天ぷらくらい買ってくればよかったのだ。離乳食だって、どろどろに煮込んだ野菜をつぶしてミルクでのばして、なんてやっていたけど、もっと手抜きしてよかった。

あれから約10年。今の私は、実家の母に頼りまくって、料理をほとんどしていない。切羽詰まっていなくても、余裕をもってベビーシッターに来てもらう。赤ん坊の世話とぼちぼち始まった仕事で手一杯で、上の子どもたちまで手が回らず、二人の小学生たちは忘れ物をしまくりだが、「忘れてもどうにかする術を身につければいいや」と思うようにしている。見かねたママ友が「明日の持ち物」をメールしてくれるほどだ。

それでも、生活は回る。今回は高齢出産だったので、傷の治りは遅いし、乳児を抱える寝不足はあるが、前のときに比べたら雲泥の差で今のほうが楽だ。何より、自分に余裕があると家族内の人間関係も平和で、それがいい。

しんどいときは、しんどいことを自覚して、無理せず早めに人に頼る。こういうことは経験だから、やっていればうまくなる。やらないと退化するんだろうな、とも思う。

「受援力」を超えて

だからといって、個人が援助を受けるスキルを身につければいいという問題ではない。

最近は「受援力」という言葉で、困りごとを抱えている人に対して「頼みごとを明確に」とか「先にありがとうを言う」「おおげさに喜ぶ」など、個人のスキルを説く風潮がある。

これは何か違う気がする。そういう表面的な対人技法も役に立つことがあるのかもしれないし、自然体でそうできる人はすればいいと思うのだが、「みんなが助けてあげたいと思うような人にならなきゃ」としんどくなったのでは意味がない。

大事なのは、もっと身体や気持ちのレベルで、自分がどう感じているのか、何を一番大事にしたいのかに、目を凝らす癖をつけておくことではないか。「多くの人」や「社会でこうあるべきとされている姿」とはずれる、自分の状態を感知するセンサーを磨いておくこと。

そのためには、弱さを見せ合い、頼り頼られる関係のなかに常日頃から身を置くことが必要だ。助け・助けられることを可能にするのは、個人のスキルや能力ではなく、人と人との関係性のはずだから。

◆この記事に関するご意見・ご感想などございましたら、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。

特集「小さな「助けて」を社会へ」

「助けて」の声を封じるのは誰か? 鈴木大介

「弱さ」の先にある希望 引土絵未

貴戸理恵(きど・りえ)

貴戸理恵(きど・りえ)1978年生まれ。関西学院大学社会学部教員。アデレード大学博士課程卒業(PhD)。専門は、不登校の「その後」研究。「生きづらさ」「当事者」などをキーワードに個人と社会とのつながりについて考えている。著書に『「コミュ障」の社会学』(青土社、2018年)、『不登校は終わらない』(新曜社、2004年)など。〔写真提供:聖教新聞〕

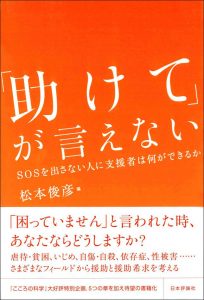

◆こちらの本もおすすめです。

◆こちらの本もおすすめです。松本俊彦 編『「助けて」が言えない-SOSを出さない人に支援者は何ができるか』(日本評論社、2019年)

Web日本評論では、本書のはしがきを公開しています。