「助けて」の声を封じるのは誰か?(鈴木大介)

特集:小さな「助けて」を社会へ

特集:小さな「助けて」を社会へ社会のさまざまな場所に、困難な状況に置かれながら、そのことを他者に打ち明けることなく、抱え込んでいる人たちがいます。外側から見れば、困っているのであれば誰かに頼ればいい、支援団体や行政窓口などに相談すればいいと言いたくなるかもしれません。しかし、困難を抱える当事者がみずからSOSを出すことは、決して簡単なことではありません。どのようにすれば、大きな声にはなりづらい「助けて」を、社会にひらくことができるでしょうか。複数のフィールドから考えます。

援助希求できなかった「彼ら」

2015年初夏に脳梗塞を起こし、高次脳機能障害の当事者となった。それ以前と以後で、「援助希求」(当事者が他者に救いを求める声を上げること)について思うことは僕の中で大きく変化した。

病前の僕は取材記者だったが、そのテーマは子どもや女性、若者の貧困問題であり、とくに「援助希求できない弱者」がメインの取材ターゲットだった。取材活動の中でも、「なぜ彼らは苦しいと言わないのか、救いを求めないのか」ということは、大きな疑問だった。

たとえばDVサバイバーで売春を生活の糧にしているシングルマザーは、生活保護の要件を満たしていても申請できず、何人かはシングルマザーの自助会に相談する提案も強く拒んできた。虐待や劣悪な生育環境から「避難的」に家出生活をして、未成年時代からナイトワークに生きる糧を求める少女らにとって、支援者とは「子ども時代から家庭に干渉してきて、何も解決してくれなかった人たち」「補導して、劣悪な環境の家庭に強制送還する人たち」といった自由を奪う敵。彼女らにとっては、児童相談所職員と警察官が同列で語られる存在だった。

自力で生きるための手段として触法・犯罪行為に手を染める少年らなども、やはり同様だ。自由を奪われて家庭に送還されたり施設に縛られるぐらいなら、たとえ法に触れても自力で自由を勝ち取る生き方を選ぶ。刹那的な人生を10代から送り続ける彼らにとって、「頼らないこと」は美学みたいになっているシーンもあった。

けれど、彼らは間違いなく「援助希求すべき人々」だった。僕が記者として彼らを取材し続けたのは、彼らの多くが生育環境やその後の人生で何らかの「被害経験」をもち、結果としてメンタルに失調を抱えていたり、非定型発達的な特性を強くもっていたりして、大きな悩みと苦しさと、耐えがたい不安に日々苛まれる人々だったからだ。

苦しさを抱えて生きる彼らは、公序良俗に反する存在だったかもしれないけれど、逮捕や懲罰、または差別の対象ではなく保護と福祉の対象。にもかかわらず彼らは「苦しい」「助けて」という援助希求の言葉を出せず、差し出される手をはねのけ、不適切な自助努力で生き抜くという不健全なスパイラルにハマっていく。どうしてそうなのだろう……。

病前の僕が考えた「援助希求できない」理由

考え続けて、いくつか答えを出していた。

生き抜くための彼らの「自助努力」が法に照らして不適切で、助けを求めた結果逮捕・補導されるリスクがあることは言うまでもない。けれど、それ以外にも彼らには共通点があった。

まずは、自分自身が苦しいことに気づいていない=自分が支援対象だとは思っていないケース。セルフモニタリング能力が極端に低いのは「大事にされた経験がない」からだろうし、何か苦しいことがあってもそれをケアしてもらえた経験がないことにも原因がある。自分が苦しいのは「当たり前」とか、もしくは自分の努力不足が困窮の原因だと思い込んでいるのも、激しい被害経験をもち、肯定されることのない人生を生き抜いてきた者の共通点だろう。

さらに、支援につながるための前提となるコミュニケーション力(自己説明能力)が低かったり、申請に必要な書類記入などの事務スキルが桁外れに低いことも際立つ共通点だった。それは受けた教育レベルとは関係なく、たとえ高等教育を受けていてもなお、彼らにはそうした能力が決定的に欠けていた。生活保護にせよその他の公的扶助にせよ、日本の福祉は「申し込みをしてきた者」に与えられるものだから、窓口申請と聞いただけで「わたしには無理!」、申請用紙を見ただけで「何書いてるかわからない!」と突っ返す彼らは、それこそ本当に路上で倒れるとか刺されるとか、望まぬ出産で担ぎ込まれるとか逮捕されるといった機会にしか、支援につながらない。

駄目押しに、彼らの多くが生きてきた経済的階層、生育環境が、「支援者・援助職」という属性の人々とあまりに異なっていて、共通言語では話せないと思っていることにも大きな原因があるように感じた。「何の苦もなく育ったお嬢さん・お坊ちゃんのあんたらに、自分らの何がわかるのだ」という拒否反応だ。

以上が、僕が健康な脳の持ち主で取材記者を続けていた時点での、彼らが「援助希求できない」理由だった。ところが……。

「助けて」と言えなくなる機能障害があった

実は反省している。

なぜなら、僕自身が高次脳機能障害の当事者になってほとほと痛感したのは、「苦しい、助けてって言うことそのものが、これほど難しいとは思わなかった!」ということだからだ。病前には考えもしなかったが、当事者にとって「援助希求とは離れ業」なのだ。それはなぜだろうか。

脳卒中や事故などによる脳外傷の後遺症として知られる高次脳機能障害だが、それは簡単に言えば、「病前には当たり前のようにやれていたこと」が各方面で全滅する障害だ。病後の僕も数限りない「当たり前」を喪失したが、中でも非常に困難になったのが「自己説明的」コミュニケーション、とくに、即座にこちらの意図を理解してくれない相手に対しての「説得的」コミュニケーションだった。

このことには主に、高次脳機能障害に普遍的な3つの症状がかかわっている。第一に、脳の情報処理速度が低下していること。第二に、記憶の中でもとくに作業記憶(メモに書いた電話番号を携帯にプッシュするまでといった短期間の記憶)の機能が落ちること。最後に、注意機能(必要な情報のみに注意を向けたり、一度注意した対象から別のものに注意を移したり、複数のものに同時に注意を払ったりする機能)の低下だ。

これらの不自由が重なることで、僕は複雑な話を筋道立てて相手に話すことがまったくできなくなってしまった。まず、相手に意思を伝えるために適切な言葉が頭に思い浮かぶまでに、とんでもなく時間がかかる。せっかく言葉が思い浮かんでも、それを相手にわかりやすく筋道立てようと考えていると、直前に考えたことや浮かんだ言葉、正解が、どんどん脳裏から消えていってしまう。そんなとき、なかなか言葉が出ない僕に相手が声をかけたり言葉を遮ったり、周囲に騒音やきらめく光、動くものなどの注意を引かれるものがあったりすると、頭の中は文字通り「真っ白」。考えていたことがすべて消え去り、何もなくなってしまうのだ。

全“脳力”をふりしぼって脳内で紡いだ言葉が、「鈴木さん、それどういうこと?」の一言で真っ白に消え去り、思い出すこともできないその絶望感!

そんな僕をさらに困難に陥れたのは、「感情の脱抑制」の症状によって、こうしたコミュニケーションが失敗するたびに、未経験のサイズの感情が胸に湧き上がってきてしまうことだった。もどかしさ、苛立ち、怒りといった感情が、自分でも信じられない大きさで発生してしまうのだ。脱抑制は、すぐ泣くとか、些細なことで激怒するとか、我慢ができなくなるなどの症状で説明されることが多いが、少々心外だ。それはもう、これまでの人生で経験したことがない激しい強さの感情だから、当人としてはそこで「暴れる・怒鳴る・暴力を振るう」などの問題行動を起こさないために、必死に耐えるしかない。

だが、そうやって耐えているところにも、相手の言葉は容赦なく鞭を振るう。「鈴木さん、大丈夫ですか? 聞いてますか?」。そんな気遣いの言葉すら、刃となってこちらを切り刻んでくる。そして訪れるのが、心理的破局=パニックの局面だ。もう何も考えられない。自分が何をしに、どこにいるのかもわからない。相手の言葉も日本語なのはわかるが、意味がわからない。どうやってこの場から逃げればいいのかもわからない。

これも病前は想像もしなかったことだが、激しい感情を制御したりパニックに陥ることは、袋の中の空気を呼吸し続けて陥る酸欠や呼吸困難にも似た、「猛烈な苦しさ」を伴うのだ。

当事者となった僕が心を閉ざした理由

僕は思った。こんな苦しい思いをするなら、もうこの人に僕のことを知ってもらわなくてもいい。黙って自分自身で解決したほうが楽だ。もう二度とこの人の前で話したくない。というか、会いたくない!

これが、当事者になった僕が「苦しい・助けて」の声を上げられなかった理由だ。援助希求とは、単に「やれない」「苦しい」と言うのではなく、具体性を伴って「何がどんなふうにやれない、どんな時にどのように苦しい」と言う必要がある。それはまさに自己説明的・説得的なコミュニケーションなのだ。そしてその能力を失った病後の僕は、本当に数限られた人にしか、頼ることができなかった。

「どうしても上手に話せない」と訴えた援助職に、「上手に話せないって、上手に話せていますよ」と言われてしまった時。言葉では伝えるのが困難なので文書化した「僕の不自由メモ」を読みもせずに横に置き、「調子はどうですか」と聞いてきた医師。僕の心は千々に乱れ、閉ざされた。

それだけではない。

「鈴木さん、一時はどうなるかと思ったけど、軽い後遺症で本当によかった」

「同じような不自由はみんなあることですよ」

「僕も同じような失敗をします」

等々、明らかに励ましだとわかっている言葉を投げかけてくる相手にも、僕は自分の抱えた障害を「ないことにされた」ように感じてとても苦しくなり、やはり心を閉ざしてしまった。

これらが、病後の僕が新たに知った、援助希求が困難な理由だ。「苦しい、助けてと言ったほうがよっぽど苦しい思いをさせられる」から、僕は口を閉ざした。

彼らもまた「当たり前」を失った人々だった

今になっては僕自身、病前の記者仕事の中で接した「彼ら」に対して、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。上に書いたような高次脳機能障害の症状は、障害化するほど重くなくとも、「認知的多忙状態」や「脳神経的過労状態」にある多くの人の脳でも起きうることだ。考えることがあふれるほどある状態、難しい課題と時間に追い詰められて切羽詰まっている状態、脳裏から拭うことのできない大きな不安や強いストレスを抱えている状態。そんな時、人の脳の認知機能は全体的にスペックが落ちる。付け加えになるが、いわゆる「窓口の申請用紙」も、この状態で書くのは極めて困難だ。書かれた文字の意味はわかっていても、認知の落ちた者にとって申請書類の記入は、「新聞の一面を15秒で読み、要旨を書き出せ!」と言われているような難しさがある。

もはや後悔しかない。

なぜなら、僕がわかった気になっていた、援助希求できない「彼ら」。彼らの多くには過去の激しい被害経験があり、相談できる相手が少ない社会的孤立の中で、明日の生活や見通せない未来を前に、混乱を極めているケースがほとんどだった。PTSDがあって当然の過去のエピソードを抱えていたり、うつ病の診断を受けていたりする者もいたし、不安に追い詰められた生活はまさに、認知的多忙状態、脳神経的過労状態そのものだったからだ。

彼らも同じ苦しみを抱えていたのだろう。自分の苦しさを上手に説明できず、わかってもらえないことによるあの苦しみを経験し、「だったら自分でなんとかする」の道に入らざるを得なかったのだろう。彼らもまた「当たり前にやれる」を失った人たちだった。

「助けて」=自己開示を引き出す配慮とは

だとすれば、僕の出会った数少ない「援助希求できた相手」は、多くの援助希求困難者の「助けて」の声を引き出せる人たちかもしれない。僕が頼れた彼らには、明らかに共通点があった。たとえばそれは、こんなものだ。

・とにかく話がゆっくり

・話が要を得てシンプル

・こちらの返答がなかなか出てこなくても、待ってくれる

・こちらの始めた話が終わるまで聞いてくれ、途中で遮って自分の言葉をかぶせることを絶対しない

・「苦しい」と言ったことを全肯定してくれる

・断定的な否定や、問い直し・問い詰めをしない

・できなそうなことは、「一緒にやってみよう」という提案をしてくれる

……なんのことはない。これはあらゆる援助職が学ぶ「傾聴」のメソッド。基本の基本だろう。けれど、病後多くの援助職とかかわるなかで、こうした姿勢をとってくれる方は本当に一握りだった。それはおそらく、当事者にとって日常的なコミュニケーションがいかに困難であるかということ、そして、みずからの苦しさを受け容れてもらえないことに「身を切るようなリアルな苦しさ」が伴っていることに対する理解がないからかもしれない。

ちなみに病後の僕が最もストレートに援助希求できたのは妻だったが、妻の場合はなんと、僕が「苦しい」と言う必要がそもそもなかった。

妻はもともと高次脳機能障害と不自由が重なる発達障害の特性を強く抱えてきた当事者だったが、そもそもそんなに自由自在に言葉を操れるタイプではないので、上記傾聴の姿勢が元来のコミュニケーションスタイルだったのだ。加えて、妻は僕がやれなくなったことや苦しいことを直感的に見抜き、「やれなくなったものはしょうがない」「やれないなら頼れ、独りでやろうとするな」と、すんなり受け容れてしまった。

「ようやくあたしの気持ちがわかったか」とも言われたが、「言うまでもなく理解してもらえる」ことが、これほどありがたいものだとは……。

また、妻同様に、病後ケアに当たってくれた援助職の中で僕がストレートに援助希求できたのは、通院リハビリテーションで担当になってくれたベテランの女性ST(言語聴覚士)だった。傾聴の姿勢が徹底していることは当然ながら、それよりも忘れ得ないのは、「鈴木さん、本当に苦しいんだと思います」と言ってくださったときのその眉毛の角度! 「苦しい」と言っている僕よりも苦しそうなその眉毛だけで、僕は「理解してもらえている」「苦しさを肯定してもらえている」と直感し、ありがたさに溢れそうになる涙でいっそう話せなくなりながら、自分の苦しさをストレートに開示することができた。

当事者の立場から望むこと

かつて取材活動の中で、一部の援助職から「(支援)困難ケース」という言葉を耳にした。明らかに支援対象なのに、「助けて」と言わない、差し伸べた助けの手をはねのけるほとほと困った人、という文脈だ。主に介護系の現場で聞かれる言葉だが、生活困窮者支援や児童福祉の現場でも、それが口にされるのを聞いたことがある。

だが僕自身、援助希求が苦手な当事者として、援助職全般、当事者の家族や周辺の人たちに理解してほしいのは、差し伸べた手をはねのけるのは「これ以上苦しめるなら放っておいて!」の叫びかもしれないということ。その苦しさの原因になっているのは、僕ら外見からは見えない「脳の不自由」を抱える当事者のわかりづらい特性と、その特性に対する無理解かもしれないということだ。

病後も現在も、僕は見た目では完全に健常者だ。だが、こうして文章を書けていても、いまもいくつか根強い障害を抱えているし、苦手なコミュニケーションに何の準備もなく特攻すれば、いまもパニックの発作で塗炭の苦しみを味わう。

援助希求の難しさについて、改めて当事者からのお願いをしたい。僕たちには目に見えない不自由と苦しさがあって、自身がどのように苦しいのかを発信する機能が損なわれている。そして、必死に言葉にした「助けて」を理解してもらえなかったり、苦しさをないことにされてしまうことでとてつもない痛みを感じ、ならば頼らないほうが楽だと心を閉ざしてしまう。

とても難しいことだとは思うが、どうかそのことに、ご理解とご配慮を賜りたい。

◆この記事に関するご意見・ご感想などございましたら、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。

特集「小さな「助けて」を社会へ」

早めに「しんどがる」子育て 貴戸理恵

「弱さ」の先にある希望 引土絵未

鈴木大介(すずき だいすけ)

鈴木大介(すずき だいすけ)文筆業、高次脳機能障害当事者。1973年千葉県生まれ。子どもや女性、若者の貧困問題をテーマに取材活動をし『最貧困女子』(幻冬舎)などを代表作とする記者だったが、2015年に脳梗塞を発症。その後は当事者手記として『脳が壊れた』『脳は回復する』(いずれも新潮社)や、夫婦での障害受容を描いた『されど愛しきお妻様』(講談社)などを出版する。刊行予定として『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)など。

◆こちらの本もおすすめです。

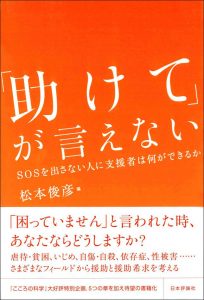

◆こちらの本もおすすめです。松本俊彦 編『「助けて」が言えない-SOSを出さない人に支援者は何ができるか』(日本評論社、2019年)

Web日本評論では、本書のはしがきを公開しています。