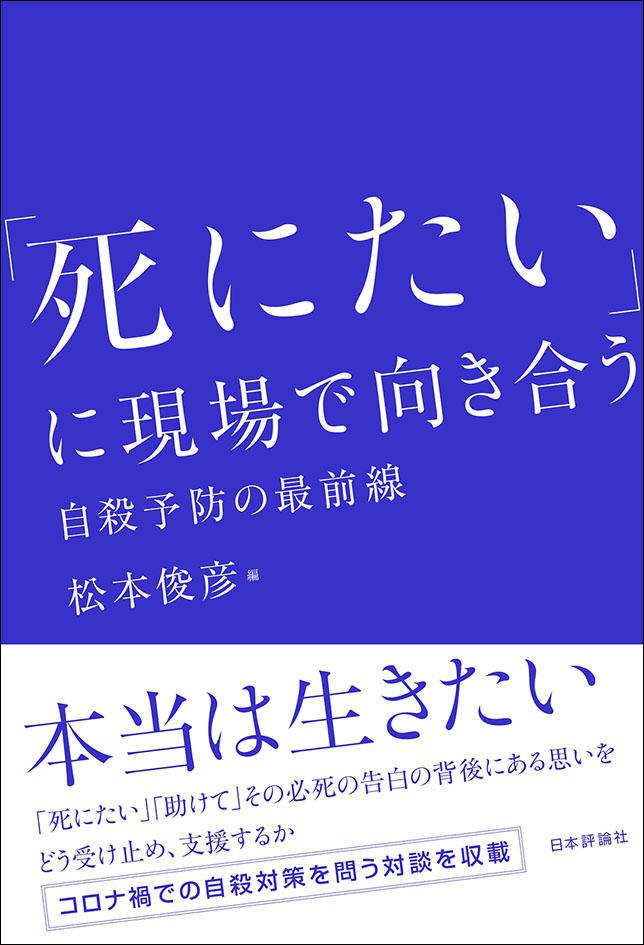

『「死にたい」に現場で向き合う:自殺予防の最前線』(著:松本俊彦)

はじめに

本書は、2016年に定期刊行誌『こころの科学』の特別企画として世に出されたものを、5年の月日を経て書籍化し、改めて刊行するものだ。

本書は、2016年に定期刊行誌『こころの科学』の特別企画として世に出されたものを、5年の月日を経て書籍化し、改めて刊行するものだ。

なぜ5年前の企画をいまさら書籍化するのか――本書を手に取られた方のなかには、その点を訝しく感じる人もいるだろう。

そこで、まずそのあたりの事情をここで説明しておきたい。

わが国では、1998年に自殺者総数が突如として3万人を超え、その高止まり状態が14年間も続く未曾有の事態を迎えた。そうしたなかで、2006年には自殺対策基本法が制定され、国を挙げた自殺対策の取り組みが展開されてきた。そして2019年には、自殺者総数は2万人を割り込むところまで減少した。

しかし、このことをもって自殺対策の成功と手放しで喜ぶべきなのかどうか。少なくとも筆者はいささか疑わしく思っている。というのも、この自殺者総数の減少は主に中高年男性の自殺が減少したことによるもので、実は、若年者と女性の自殺はそれほど減少していないからだ。事実、10代の自殺は、近年、確実に増加傾向を示している。

こうした課題を明るみに出したのが、2020年初頭より世界を襲ったコロナ禍だった――少なくとも筆者にはそう思えてならないのだ。すでに周知のように、同年4月に出された最初の緊急事態宣言から3、4ヵ月を経過したあたりから、若者、それもとりわけ女性の自殺が増加の兆しを見せ始めているが、それはなぜなのか? 一部の識者は、相次ぐ芸能人の自殺が広く報道された影響と指摘しているが、本当にそれだけなのだろうか?

筆者はこう考えている。

コロナ禍は、人と人とのあいだを不織布やアクリル板で物理的に隔てるだけでなく、人と人との「こころのつながり」まで分断した可能性がある。さまざまな自粛生活は、人々を学校や職場から遠ざけ、友人や恋人とリアルにふれあう機会を奪った。もちろん、オンラインでならば簡単に会える時代になってはいる。しかし、微妙に視線が合わないディスプレイ越しのやりとりでは、相手の真意を測りかね、かえって気疲れやさみしさが募ることもある。

そもそも、自粛生活を推奨するキャッチコピー、“Stay home”自体、無邪気すぎる楽観性に支えられた言葉だ。というのも、世の中には、感染拡大防止のために退避する“house”が、必ずしも安心してくつろげる“home”とは限らない、という人たちが確実に存在するからだ。そのような人にとっては、家族以外との「3密」や、「不要不急の外出」こそが命綱、という場合だってあろう。

ここで思い出すべきことがある。それは、一般に成人男性は社会との関係性で傷つき、「金とメンツ」を失って自殺を考えるが、女性や若者は親密な関係性のなかで傷つき、自殺を考える傾向があるという、自殺対策ではよく知られている通説だ。

要するに、このコロナ禍における自殺者の増加は、これまでの自殺対策で手つかずのまま積み残されていた課題を顕在化したものといえるかもしれないのだ。

なるほど、自殺対策基本法成立以降、国や自治体、あるいは民間団体を中心にさまざまな取り組みがなされてきた結果、対面、電話、メールやSNS等を介したさまざまな相談窓口が整備された。

そして、地域や職域、そして学校において、「相談しましょう」「SOSを出しましょう」といった啓発が広く展開されてきた。

しかし、それらの相談窓口は、「houseにあってhomeがない人」がSOSを出せる場所、安心して「死にたい」と言える場所になっているだろうか? そうした勇気を失望に変えることのない場所となっているだろうか? そして、そうした窓口の支援者は、悩める人の「死にたい」という必死の告白に動揺することなく、その言葉の底にある、「死にたいほどつらいが、そのつらさが少しでもやわらぐならば本当は生きたい」という思いを汲み取り、その重苦しい面接に耐える胆力――「タイマン力」と呼ぼう――を身につけているだろうか?

残念ながら、それについてはいささか心許ない。

思えば、5年前当時、自殺対策にかかわっていた筆者は、そのことに危機感を覚え、この特別企画を立案したのだった。その後、筆者はある事情――それについては機会を改めて釈明するつもりだ――から自殺対策の仕事を離れ、もっぱら薬物依存症にかかわる仕事に没頭してきた。

しかし、5年の月日を経た今日、事態はまったく好転していない。いや、それどころか、このコロナ禍にあって、積み残された課題はいっそう顕在化しているとはいえまいか?

そう考えたことが書籍化の背景だ。

この特別企画は、自殺対策の最前線に身を置き、日々、悩める人の「死にたい」という必死の告白と対峙してきた支援者の方々にご寄稿いただいたものである。いま再読してみても、それぞれの緊迫感ある文章は珠玉の臨床知にあふれている。その知こそが、心理学の理論をいくら勉強しても体得できない試合勘のようなもの、すなわち「タイマン力」なのだ。

さらに今回、書籍化にあたって、在野の立場で自殺を考える人たちと至近距離でかかわりつつ、自殺対策のありようを冷静にウォッチしてきたお二人をお招きし、豪華な対談企画を追加した。この対談は、これからのわが国の自殺対策が進むべき方向を考えるうえできわめて重要な意義をもつことと確信している。

最後になったが、書籍化にご同意いただいた執筆者のみなさま、対談にご協力いただいた髙橋聡美さんと渋井哲也さん、そして書籍化に尽力してくださった日本評論社の木谷陽平さんに、この場を借りて深謝申し上げたい。

本書が、自殺対策にかかわるすべての支援者のタイマン力向上に資することを、こころより祈念している。

2021年1月

編者 松本俊彦

目次

はじめに

1 総論:「死にたい」の理解と対応 松本俊彦

2 地域における未遂者支援の現場から 奥田由子

3 身体愁訴の背後にある「死にたい」を見逃さない――プライマリ・ケアの現場から 宮崎仁

4 緩和ケアの現場から 新城拓也

5 生活困窮者支援の現場から 的場由木

6 障害者就労支援の現場から 江田暁子

7 借金問題・債務整理の現場から 木下浩

8 児童養護施設で出会う「死にたい」 内海新祐

9 困難を抱える女子中高生への支援の現場から 仁藤夢乃

10 HIV陽性者支援の現場から――MSM(男性とセックスをする男性)への支援を中心に 生島嗣

11 犯罪被害者と向き合う――「死にたい」とつぶやくとき 新井陽子

12 薬局における自殺予防ゲートキーパー活動 向井勉

13 電話相談の現場から 村明子

14 インターネット・ゲートキーパー活動の現場から 伊藤次郎

15 僧侶による支援の現場から 前田宥全

対談 子ども・若者の自殺対策のこれから――コロナ禍が浮き彫りにした課題 髙橋聡美×渋井哲也 松本俊彦(司会)

書誌情報

- 松本俊彦著

- 紙の書籍

- 定価:税込1,540円(本体価格:1,400円)

- 発刊年月:2021年2月

- ISBN:978-4-535-56403-9

- 判型:四六判

- ページ数:208ページ

- 日本評論社で購入

- Amazonで紙の書籍を購入

- 楽天ブックスで購入

- セブンネットショッピングで購入

- hontoで購入