今を生きる、そして未来に生まれてくるすべての子どもたちへ――生殖不能要件違憲無効後の親子法(立石結夏)

LGBTQあるいは性的マイノリティの人権問題が日本社会の中で注目を集めるようになってから久しいですが、未だその人権保障状況が充分に改善しているとはいえません。本特集では、まず「トランスジェンダー」といわれる人々の人権問題について、特に法的な観点からの分析や議論を紹介します。

LGBTQあるいは性的マイノリティの人権問題が日本社会の中で注目を集めるようになってから久しいですが、未だその人権保障状況が充分に改善しているとはいえません。本特集では、まず「トランスジェンダー」といわれる人々の人権問題について、特に法的な観点からの分析や議論を紹介します。

1 生殖不能要件の違憲無効決定の影響

最高裁判所は、令和3年10月25日決定で、性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)第3条1項4号、いわゆる生殖不能要件を違憲無効と判断した1)。

本判決後は、生殖不能とする手術を受けることなしに性別変更が可能となる。

遅かれ早かれ、戸籍上の性別が男性である人が出産する、あるいは、戸籍上の性別が女性である人が遺伝的父親となるケースが出てくるであろう。

そうすると、性別変更要件の1つである「子なし要件」(特例法第3条1項3号「現に未成年の子がいないこと」)は、撤廃するほかないであろう。性別変更後に、変更前の性別の生殖機能で子どもが生まれてくるなら、性別変更手続時点で子がいないことを要件としても無意味だからである2)。

次に、親子の法律関係についてはどう考えれば良いだろうか。

もっとも、戸籍上の性別変更を望むトランスジェンダーが、変更前の性別の生殖機能によって子を設けたいと考えるケースは稀だと思われる。そうだとしても、そのようにして子を設け、家族として迎え入れることを望むトランスジェンダーとその家族がいれば、その決定は最大限尊重されなければならない。

2 戸籍上の男性が出産した場合

この場合の親子の法律関係はどうなるのか。原則として、子が出生した場合、「懐胎し、出産した者が母である」という最高裁判例3)や生殖補助医療法第9条4)により、子の戸籍の母欄に、出産した者の氏名が記載される。そして、その出産した者が婚姻している場合には、その夫が子の父と推定されるから(民法第772条)、子の戸籍の父欄には原則として出産した者の夫が記載される。これが現在の民法・戸籍法の取扱いである。

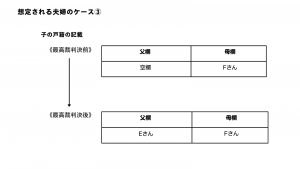

そうすると、現行法上、トランスジェンダー男性(戸籍上も男性)が出産した場合、子の母欄に当該トランスジェンダー男性が記載される。

そして、当該トランスジェンダー男性が婚姻していても、その配偶者は夫ではなく、妻であるから、民法第772条は適用されず、父欄は空欄となってしまう。

そうすると、生まれた子は、婚姻関係にある者から生まれ、現実に養育する父母がいても、母子家庭のような戸籍となり、母の単独親権となり、父母の共同親権は認められない。

当面は当該トランスジェンダー男性とその妻が出生した子と特別養子縁組を行い、トランスジェンダー男性が養父、その妻が養母となるしか解決策がない。

ただし、特別養子縁組が成立するには時間がかかる。子の出生の前後で婚姻関係が破綻した場合には特別養子縁組は期待できないし、特別養子縁組が成立する前にトランスジェンダー男性の妻が死亡した場合、子は妻の相続人となれない。共同親権や親子関係の法律関係とは、まさに、このような緊急事態や例外の事態にこそ必要とされるものであるのに、トランスジェンダー男性から生まれた子とそうでない子との間で不合理な取り扱いの差が生じてしまう。

3 戸籍上の女性が遺伝的父親になる場合

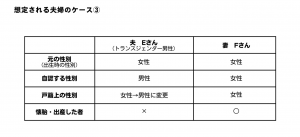

他方、戸籍上の性別が女性となったトランスジェンダー女性の元の性別、すなわち男性の生殖機能によって子が生まれた場合の法律関係はどうなるのか。

民法第779条は「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定され、父だけでなく、母も認知ができると定められている。母性認知は日本では意味の無い規定だと説明されてきたが、特例法第3条1項4号が違憲無効となった後に活用できる可能性がある。

すなわち、非常に稀なケースにはなるが、内密出産等何らかの特殊な事情で子の戸籍の母欄が空欄の子に対し、当該子の遺伝的父親であるトランスジェンダー女性が母として認知すること等があり得る。

それよりもあり得るケースとしては、トランスジェンダー女性(戸籍上も女性)が、父として認知をする、あるいは認知の訴えを起こされることであろう。

諸外国では、トランスジェンダー女性の男性の性機能によって子が出生した場合、父となるか母となるか、中立的に「親」として記載することを認めるかで対応が分かれている5)。もっとも、これらの国を含め諸外国は、日本のような戸籍制度(家族単位での登録制度)ではなく、個人単位の身分登録制度である。個人単位の身分登録制度であれば同一人物について「男性」と「母」が同じ書類に記載されずに済むなど、日本とは状況が大きく異なる。

そもそも2003年の特例法の成立により、日本でも、法律上の「男」「女」の区別と生物学的な「男」「女」の区別は切り離された。そのことを前提にした法の解釈・適用の再検討が必要なのであるが、未だこの問題について十分な議論がなされているとは言い難い6)。

4 母子関係を定める法

2で述べたとおり、トランスジェンダー男性(Aさん)が出産した場合でも、その後の人生で、Aさんと子は父子として生活していくであろう。それでも、戸籍にはAさんが「母」と記載され、社会生活上の不便が多数生じる7)。Aさんを「父」にすることはできないのだろうか。

最高裁判所は「懐胎し、出産した者が母である」という立場を堅持し8)、本邦ではこの原則を見直す機運があまり見られないが、例外を認める時期が来ているのではないだろうか。トランスジェンダーを含むセクシュアルマイノリティの家族形成だけでなく、不妊治療や生殖補助医療を利用した家族形成、また、匿名・内密出産の関係でも、「懐胎し、出産した者が母」が法律上の大きな障壁になっている。時に海外に渡航する等して日本法をかいくぐり、母体や胎児・新生児を危険にさらしての出産を誘引している。子の出自を知る権利や父母に対するアイデンティティへの手当は当然必要ながら、現在の法制度は、この手当についても不十分である。

今後もこの「懐胎し、出産した者が母である」を堅持し、出産するトランスジェンダー男性(戸籍上も男性)も「母」となるしか選択肢がないとすると、先ほど述べたとおり、婚姻中に生まれた子でも当然に共同親権が認められず、すみやかに親子関係を確定させることができない。

5 次の世代へ

上に述べたトランスジェンダー男性の出産と異なり、トランスジェンダー男性が戸籍上の性別も男性に変更したあと、結婚をして、配偶者が生殖補助医療によって出産することがある。かつては、その家族の母子関係は認められても、父子関係は認められず、子どもの戸籍を見ると父親がいないかのような記載になっていた。 そもそも、トランスジェンダーに限らず、生殖補助医療等により生まれ、父親と遺伝的なつながりを持たない子どもは多数存在しているが、それでも、そのような出生の経緯は周囲からはわからず、出産した母の夫が戸籍上「父」と記載されている。親となった夫婦も、夫が父となることを望んでいるため、何ら不都合は生じていない。

そもそも、トランスジェンダーに限らず、生殖補助医療等により生まれ、父親と遺伝的なつながりを持たない子どもは多数存在しているが、それでも、そのような出生の経緯は周囲からはわからず、出産した母の夫が戸籍上「父」と記載されている。親となった夫婦も、夫が父となることを望んでいるため、何ら不都合は生じていない。

これに対してトランスジェンダー男性は、男性の生殖機能がないことが明らかであり、しかも、役所の担当者であれば戸籍を見て性別変更をしたことがわかってしまうため、子どもの戸籍の父欄は空白にされていたのである。

こういう事態に直面したトランスジェンダー男性たちが、「自分が元々女性であることは周囲からはまったくわからず、誰が見ても普通の家族、普通の父親なのに、父子関係が認められないのはおかしい」と考え、東京、大阪、名古屋で裁判を起こした。

その裁判の中で一番先行していた家族が最高裁までたどりつき、最高裁は、平成25年12月10日、トランスジェンダー男性と子どもの父子関係を認めた9)。

筆者はその裁判の代理人の1人であったが、この最高裁決定が出る前に、「性別変更した者のわがままではないか」「子どもがかわいそうだ」等、聞くに堪えない意見が非常にアカデミックな場で挙がることがあった。

実際に筆者はいくつもの当事者家族に接したが、本当に仲が良く、子どもたちは両親から愛情を注がれ、多くの人が思い描く家族そのものであった。子どもたちは自分の父と母を信頼し、心身も健康そのものである。仮に、問題を抱えた家族がいたとしても、だからこそ、父親としての責任、母親としての責任を法律上明確にすべきである。

トランスジェンダーの子どもたちが、「かわいそう」な存在だなんてことはまったくあり得ない。誰一人、生まれ落ちた瞬間に「かわいそうだ」と言われてよい子どもはいない。

すでに、トランスジェンダーの子どもたちとその家族は社会に存在し、社会の中に溶け込んでいるが、生殖不能要件が違憲無効となったこれからは、このような子どもたちと家族が今よりも可視化されていく。

私たちは、トランスジェンダーとその家族に、奇異の眼差しを向けないことは当然のことながら、法が守ろうとしている家族秩序とは一体何なのか、未成年者の子の福祉とは何か、具体的に考え、見直していく時期を迎えている。

子なし要件の撤廃と親子法制の早期見直しが望まれるが、それ以上に必要なのは、そのような家族とともに社会を形成し、子どもたちを育てていく意識の醸成である。

◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。

「特集 LGBTQ・性的マイノリティと法」をすべて見る

脚注

| 1. | ↑ | 拙稿「性同一性障害者特例法の手術要件と最大決令和5年10月25日」Web日本評論。 |

| 2. | ↑ | 子なし要件削除後の対応について、渡邉泰彦「性的自己決定権と性別変更要件の緩和」二宮周平編『性のあり方の多様性』(日本評論社、2017年)206頁。 |

| 3. | ↑ | 最決平成19年3月23日民集61巻2号619頁。なお、本最高裁決定及び裁判官補足意見は、代理出産やそれに伴う親子関係等の問題について、早急に立法による対応がなされることを要望していた。 |

| 4. | ↑ | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条は「女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。」と定める。 |

| 5. | ↑ | トランスジェンダー女性の男性の生殖能力によって子が出生した場合の親子関係につき、ドイツでは父子、オランダでは一定の要件のもとで配偶者・パートナーとともに母を二人として登録可能、フランスでは「生物学的親」という扱いである。藤戸敬貴「法的性別変更に関する日本及び諸外国の法制度」レファレンス830号(2020年)99頁。トランスジェンダー男性が出産したドイツのケースにつき、分娩者が母であるというルールが適用された。前掲渡邉209頁。 |

| 6. | ↑ | 石嶋舞「性同一性障害者の性別の取扱いの変更要件違憲訴訟」二宮周平、後藤弘子編『ジェンダー視点で読み解く重要判例40』(日本加除出版、2023年)199頁は、将来は性別取扱いの変更を行った者もその性別に合った母・父の身分を取得する、あるいは性別取扱いの変更の有無を問わず、一律に母・父の記載を撤廃するといった対応が必要だと提案する。 |

| 7. | ↑ | すでに、特別養子縁組ができず、戸籍上は子の「養母」となっているトランスジェンダー男性がいる。子の学校や保育の手続でかなりの不便があるという。 |

| 8. | ↑ | 注3と同じ。米国での代理母出産を行った日本人夫婦のケースで、代理母に卵子を提供したため子と遺伝的なつながりがあり、かつ、母となる意思を持ち実際に母として子を育てている女性が、自分と生まれた子の母子関係を認めるよう申立てをした事件で、最高裁は、例外を認めず、分娩した者が母であると判示した。 |

| 9. | ↑ | 最決平成25年12月10日民集67巻9号1847頁。 |

弁護士。第一東京弁護士会、新八重洲法律事務所所属。

「セクシュアル・マイノリティQ&A」(共著、2016年、弘文堂)、「セクシュアル・マイノリティと暴力」(法学セミナー2017年10月号)、「『女性らしさ』を争点とするべきか――トランスジェンダーの『パス度』を法律論から考える」(法学セミナー2021年5月号)、『詳解LGBT企業法務』(共著、2021年、青林書院)