現状批判の議論を担う:1937(昭和12)年2月号を読む

- #政治

- #歴史

- #特集_日本評論を読む

- #社会

特集:いま『日本評論』を読む

特集:いま『日本評論』を読む『日本評論』の発行は、「「経済往来」改題飛躍号」と題する1935年10月号をもって開始された。改題創刊号の表紙には、「高級大衆雑誌」と記されている。北河賢三「戦時下の世相・風俗と文化」によれば、『中央公論』『改造』『日本評論』『文芸春秋』の4誌に代表される綜合雑誌は、学生・インテリ層を主な読者にもち、アカデミックな学術論文をも取り入れて一種の民間アカデミーを形づくっていたという(『十五年戦争史2』青木書店、1988年)。そのうえで北河は、批判性を生命とする綜合雑誌にとって、日中戦争の開始から人民戦線事件にいたる時期の相次ぐ言論弾圧は致命的であったと指摘している。

では、『日本評論』は、知識人たちは、こうした時代のなかで、どのような軌跡を描いたのであろうか。以下、3つの『日本評論』特集号を素材としながら、これを読み解いてみることにしよう。(大日方純夫)

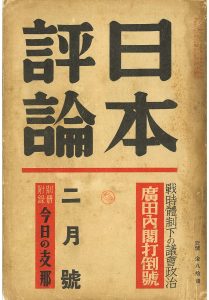

「広田内閣打倒号」:1937(昭和12)年2月号を読む

『日本評論』の創刊に先立つ1935年2月、美濃部達吉の「天皇機関説」が政治問題化した。8月、政府は国体明徴声明を出し、美濃部は9月、貴族院議員を辞職した。また、8月には、軍務局長永田鉄山が斬殺される事件が発生した。

1936年1月号の『日本評論』特集「日本の現在及将来」には、近衛文麿・藤原銀次郎・長谷川如是閑・山川均ら、多様かつ錚々たる顔ぶれが登場している。そして2月、二・二六事件が発生し、3月には広田弘毅内閣1)が成立した。4月号の「時局特集」では、「二・二六事件の教訓」や、「社会主義と自由主義の相関と相剋」が論じられ、広田内閣批判が展開されている。5月号は「日本改造の諸問題特集」、6月号は「社会主義か、日本主義か」の特集、である。

1937年2月号の『日本評論』は「広田内閣打倒号」で、広田内閣との対決姿勢を鮮明にしている。「戦時体制下の議会政治」として、政治学者の蠟山政道・今中次麿と経済学者の有沢広巳が、編輯部の依頼に応えて論じている。

蠟山は、「準戦体制下にあるのは政府であつても議会ではない」という立場から、議会は「準戦時体制を目当とする国策そのものを批判し審議し得る」として、議会が「自由な立場」にあることを強調する。そして、外交関係の調整問題と国内の経済統制問題の2点について、議会は国民から期待されているとして、「建設的に準戦時体制の内容を批判して、真に国家として執るべきの方策を示」すことを議会に要請する。

今中は、戦争の危機がいかなる形で存在しているのかを考えてみる必要があるとして、日ソ開戦は困難であり、日米開戦にも疑問が多いとする。しかも、「極めて危険な情勢」にある「日支間」についても、開戦ははなはだ困難だとする。そして、「支那の抗日運動やその赤化を宣伝」して日本政府の「お先棒」をかつぐ日本のジャーナリズムに批判を向ける。「日本の今日のジャーナリズムは、単にジャーナリズムとしての機能を喪失しつつあるのみでなく、積極的に誤つた判断を国民へ植えつけるための政府の御用機関に化しつゝあることが感ぜられて、遺憾に堪えない」というのである。

今中は、戦争の危機がいかなる形で存在しているのかを考えてみる必要があるとして、日ソ開戦は困難であり、日米開戦にも疑問が多いとする。しかも、「極めて危険な情勢」にある「日支間」についても、開戦ははなはだ困難だとする。そして、「支那の抗日運動やその赤化を宣伝」して日本政府の「お先棒」をかつぐ日本のジャーナリズムに批判を向ける。「日本の今日のジャーナリズムは、単にジャーナリズムとしての機能を喪失しつつあるのみでなく、積極的に誤つた判断を国民へ植えつけるための政府の御用機関に化しつゝあることが感ぜられて、遺憾に堪えない」というのである。

有沢は、第一次世界大戦後の軍備拡張競争を「全国民経済の国防経済化への競争」、「兵器戦」にとどまらない「全体戦争」ととらえ、「全体戦争」における「経済戦」遂行のための「国民経済の動員」=「戦時経済の体制化」の意味を強調する。そして、「平時経済」から「戦時経済」への移行の「過渡的段階」を、「準戦時体制」もしくは「国防経済化」と規定する。そのうえで、「国防経済」上の「最重要」問題である原料問題について、世界の動向を視野におさめて検討を加えている。そして、「戦争経済を目標とする統制経済」に対し、原料自給策は「国民大衆」に負担を強い、赤字公債を賄うためのインフレーションは「国民大衆」の購買力を収奪し、「国防経済における跛行景気」は、「生活費の昂騰」や「間接税(売上税)の増徴」によって国民に対し「消費の節約」を強制すると、批判を向ける。「国防経済」は「国民の生活水準」を低下させるというのである。

有沢は、第一次世界大戦後の軍備拡張競争を「全国民経済の国防経済化への競争」、「兵器戦」にとどまらない「全体戦争」ととらえ、「全体戦争」における「経済戦」遂行のための「国民経済の動員」=「戦時経済の体制化」の意味を強調する。そして、「平時経済」から「戦時経済」への移行の「過渡的段階」を、「準戦時体制」もしくは「国防経済化」と規定する。そのうえで、「国防経済」上の「最重要」問題である原料問題について、世界の動向を視野におさめて検討を加えている。そして、「戦争経済を目標とする統制経済」に対し、原料自給策は「国民大衆」に負担を強い、赤字公債を賄うためのインフレーションは「国民大衆」の購買力を収奪し、「国防経済における跛行景気」は、「生活費の昂騰」や「間接税(売上税)の増徴」によって国民に対し「消費の節約」を強制すると、批判を向ける。「国防経済」は「国民の生活水準」を低下させるというのである。

このような有沢の主張とかかわって興味をひくのは、「物価高と大衆生活」という表題のもとに収められている3つの論稿である。「物価騰貴・準戦財政・国民生活の質的転換」は、物価騰貴が国民生活を圧迫しているとして、馬場蔵相の財政運営に批判を向ける。「物価騰貴と労働者階級」は物価騰貴にもかかわらず「労働力の価値」、すなわち賃金のみは低下しているとし、広田内閣の増税計画を批判する。そして、「物価騰貴とサラリーマン」は、「仰げばファッショの暗雲。俯すれば物価騰貴の火焔だ」と、サラリーマンにとって「面白くない世のなか」になって来そうだと、状況を評している。

さて、この特集号の最大眼目は「打倒広田内閣」である。斎藤隆夫は「広田内閣存在の価値」で、広田内閣は立法・行政・司法の3機関の改革を掲げていながら、何等の成案・腹案もなく、実行しようとする熱意もないと断定し、実際政治の運用についても、その膨大な軍事費提供と増税、赤字国債増発の無責任さを糾弾する。さらに、国際情勢を調整するため、如何に外交上の努力をしてきたのかと問いかけ、「徹頭徹尾何物も無い」と批判する。

浜田国松は「広田内閣を打倒せよ」で、広田内閣の「外交失敗」を「近時稀有の大失敗」だと糾弾する。「対支外交」は「支那と世界の誤解」を招いた。我々が「日支の親善とその経済提携を熱望」し、「両国国交の基調を此処に置かなければならぬ」と主張してきたにもかかわらず、これをことごとく裏切ったというのである。これにつづいて麻生久は「広田内閣退却すべし」、鈴木茂三郎は「馬場財政を打倒すべし」、清沢洌は「いつ如何に辞職すべきか」と主張して、それぞれの観点から「打倒広田内閣」を論じている。

浜田国松は「広田内閣を打倒せよ」で、広田内閣の「外交失敗」を「近時稀有の大失敗」だと糾弾する。「対支外交」は「支那と世界の誤解」を招いた。我々が「日支の親善とその経済提携を熱望」し、「両国国交の基調を此処に置かなければならぬ」と主張してきたにもかかわらず、これをことごとく裏切ったというのである。これにつづいて麻生久は「広田内閣退却すべし」、鈴木茂三郎は「馬場財政を打倒すべし」、清沢洌は「いつ如何に辞職すべきか」と主張して、それぞれの観点から「打倒広田内閣」を論じている。

浜田は「来るべき議会の重要問題は何と云つても外交の行詰りと大増税と膨脹予算であらねばならぬ」と主張していた。その言葉どおり、1月21日、浜田は衆議院で軍部を批判し、寺内陸相と「腹切り問答」を展開して、これが原因となって広田内閣は総辞職した。なお、斎藤は前年5月、二・二六事件に対する粛軍演説を行っていた。いずれも、軍部の台頭とこれに迎合する政治への厳しい批判を基調とする。

その意味で、この時期、『日本評論』は現状批判の議論をリードしていたと言える。実際、「広田内閣打倒号」の「編輯後記」は、「一九三七年は、「日本評論」が時代をリードする、といはせて下さい」と書いている。そして、戦時体制下の時代と代議政治は相容れるのか、二・二六事件から一年、この間に日本はどうなったのか、物価騰貴は大衆の生活にどのように影響してゆくのか、広田内閣打倒!は国民の声ではなかったか、といった課題を投げかけながら、議会が機能を失い、新聞が雑報の寄せ集めとなってから、雑誌の任務は大きいと主張している。

北河賢三『戦争と知識人』(山川出版社〈日本史リブレット65〉、2003年)は、「戦時期といっても、新体制期を挟んで、それ以前と以後では状況は大きく変化している」と指摘している。日中全面戦争前夜の1930年代半ばの時期、「ファシズム化に対する危機感から、さまざまな知識人集団や言論機関による反ファシズム文化運動が粘り強く続けられて」おり(同前)、『日本評論』もまた、その一翼を担っていたのである。

本号のPDFを購入する 【→日評アーカイブズへ】

本号の復刻本を購入する 【→日本評論社へ】

大日方純夫(おびなた・すみお)

大日方純夫(おびなた・すみお)

早稲田大学教授、専門は日本近現代史。

1999年より現職。

主著に、『警察の社会史』(岩波新書、1993年)、『未来をひらく歴史:東アジア3国の近現代史』(共著、高文研、2005年、日本ジャーナリスト会議特別賞受賞)、『新しい東アジアの近現代史:未来をひらく歴史(上)(下)』(共著、日本評論社、2012年)、『維新政府の密偵たち:御庭番と警察のあいだ』(吉川弘文館、2013年)、『「主権国家」成立の内と外』(吉川弘文館、2016年)、『日本近現代史を読む 増補改訂版』(共著、新日本出版社、2019年)など。

脚注

| 1. | ↑ | 広田弘毅は、外交官、外務大臣を経て、二・二六事件後に組閣し、1936(昭和11)年3月9日から1937(昭和12)年2月2日まで内閣総理大臣。軍部大臣現役武官制を復活させるなど軍部に追随し、軍拡予算の編成や、軍需インフレ政策などを進めた。1937(昭和12)年1月21日衆議院本会議での浜田国松と寺内寿一陸軍大臣との「腹切り問答」をきっかけに広田内閣は総辞職。 戦後、広田は極東国際軍事裁判で文官のA級戦犯として唯一、有罪判決を受け、死刑となった。 |

- #政治

- #歴史

- #特集_日本評論を読む

- #社会